(音声が出ない方はこちらから)

これは、辺野古新基地建設の是非を問う県民投票のCM。

先日、県民投票は全県実施が決まった。

沢山の人が生活を犠牲にして心と体を擦り減らして動き回って、やっと。

そして、その横で、石垣市平得大俣への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票は、否決になった。

それも、本質的な建設的な議論の上での判断ではなく、与野党の揚げ足取り的な、政治上の駆け引きによって決まってしまった印象。

( 映像はQABニュースより )

市民の声がこんなにも雑に消されて、無かったことになる。

「もうちょっと丁寧にしてくださいよ。」

「僕たち頑張ったんだけどな、という思いでいっぱいです。」

「市政に問いかけることってこんなに難しいのかな、こんなに難しくていいのかなという思いがあります。」

「1万4千人あまりの住民の思いは横に置かれた上で、政治的な駆け引きで採決が行われたような感じがして、とても残念に思います。」

映像の中で島の若者が語っている言葉を聞いてみてほしい。

これだけ強く政治への不信感を植え付けられた若者は、島の未来を描くことを、諦めてしまうんじゃないだろうか。

それが島の未来にとってどれだけ重いことなのか、島の代表である大人たちが想像できていないというのが、心から疑問だし、そんな選挙結果を生み出してしまった自分たちが恥ずかしい。

「賛成・反対に関わらず、ただ民意を示したい」それだけのことが、こんなに大変なんだ。沖縄では。

自分にとって、島が「帰りたい場所」じゃなくなっていってしまうんじゃないかと怖くなる。

でもこの状況を、自分の頭で考えた上で、「おかしい」「変えていくべきだ」と言葉にして、行動を起こし始める若者も増えてきている。

沖縄の彼女が波風立てても世に伝えたいこと〜分断の歴史、葛藤の島でもがく若者たち〜(東洋経済ONLINE)

沖縄タイムスに掲載してもらいました。

賛否を問う問題に自分なりの考えを描いた作品です。

自分の考えが100%正しいと思った事はないけど、それだから考えを述べてはいけない風潮は良く無いと思う。考えを述べることで議論が起こり、お互いが相手の立場になって問題を意識することができると思う。 pic.twitter.com/RfxDonYgch

↑アートを通して伝えたり

↑対話を通して伝えたり。

ここで語られていた

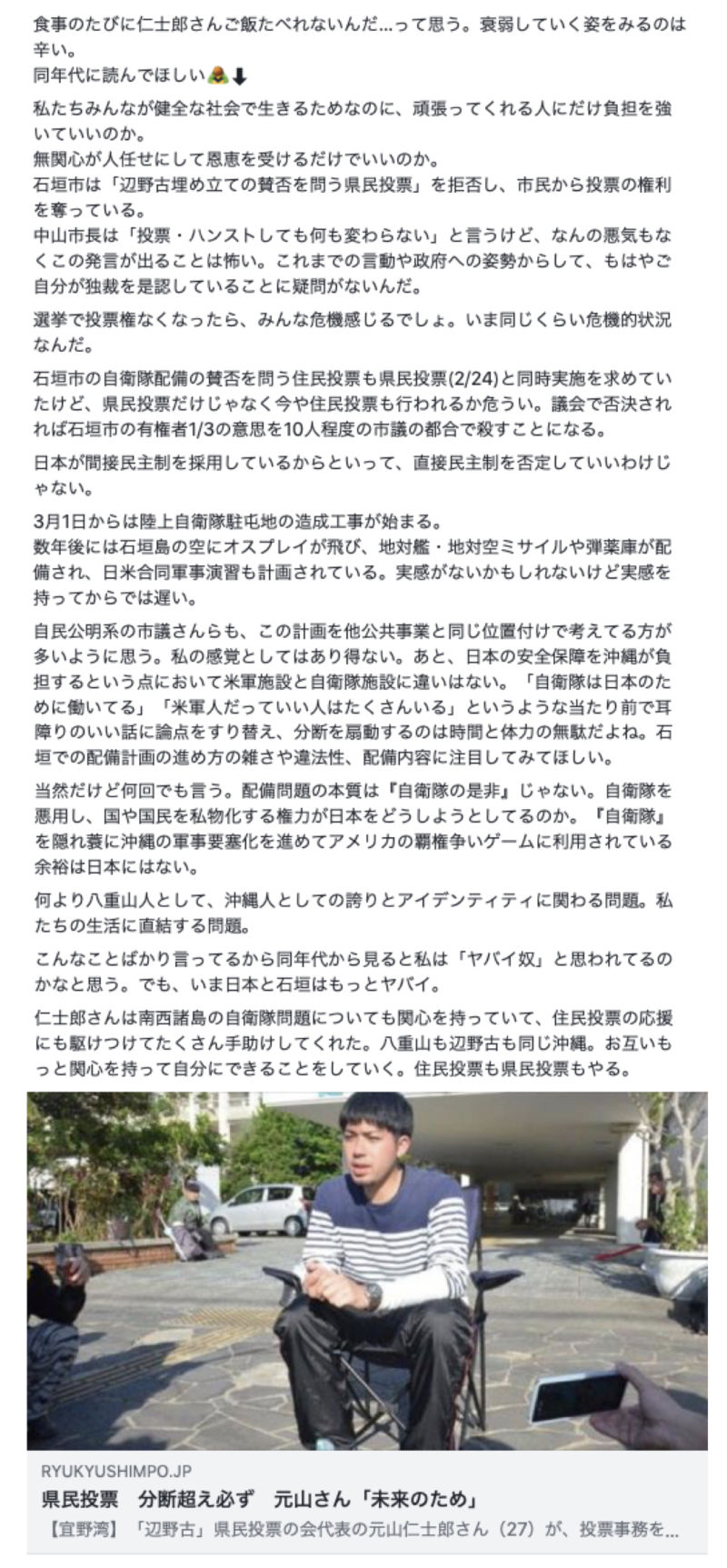

「今回の県民投票の全県実施に向けて、代表がリコールではなくハンストを選んだ理由は、時間が迫っていたこともあるかもしれないけど、

“あなたたちのことを信じられないです”というネガティブなメッセージを通して訴えるよりも、”きっと県民の気持ちを大切にしてくれると信じています”というポジティブなメッセージを通して伝える姿勢を、大切にしたかったからなんじゃないかな。」

という会話が印象的だった。若い世代の考え方に共通しているのが、この「対立じゃなく対話」の精神だと感じる。

↓ こちらは、島の友人(20代)がFBに綴っていた文章。

こうやって沖縄の多くの若者が勇気を持って自分の言葉を発信している中、

今回の石垣市の住民投票は、島の有権者のおよそ4割、1万4千人あまり(現市長が前回の選挙で獲得した票数を上回っている)の思いを一切無視して、否決になった。

本来この数なら議会を通さずに市長に直接請求できるのに、投票を実施するための細かな部分が定められていなかったことから、議会を通すことになった。

条例をきちんと整備しておくことが、議会や市長の仕事であるはずなのに。

それが不十分だった上で、この判断。

民主主義とは、一体なんなのだろう。

私も考えるから、よかったらみんなも一緒に。

関連して読んでほしい記事

沖縄の若者が「戦後世代」との間に見る高い壁( 東洋経済ONLINE )

<社説>石垣住民投票否決 賛否の民意を問うべきだ( 琉球新報 )

コメントを残す