こんにちは。前盛よもぎ(@yomo_mebure)です。はじめの挨拶は地元の方言です。

今日は自分の人生をゆっくり振り返りながら、プロフィールを書いてみます。

はじめに、私が生まれ育った沖縄県石垣島はこんなところ

大人になりきる前の大事な時間を過ごした、心のふるさと岐阜県白川村はこんなところ

目次

基本情報

呼び名:よも、よーもー、もぎもぎ、よもよも、ぎーよも、よぎも、よもっちゃん、など

趣味:踊ること・書くこと・撮ること(記憶や聴覚が壊れる前は、人の話を聞くこと、音楽を聞くこと、読書、映画鑑賞、舞台やショーを見にいくことなども好きでした)

好きなもの:夜・海・山・川・湖・家・珈琲・抹茶・甘いもの

苦手なもの:蜘蛛・カマドウマ(家で共存はできる)

誕生日:1995年6月10日

出身学校:伊原間保育園・海星幼稚園・伊野田小学校・伊原間中学校・八重山高校・早稲田大学人間科学部(通学)・早稲田大学人間科学部 eスクール(オンライン課程)

ルーツ:野底・星野・白保

略歴

1995年 沖縄県石垣島、自宅の五右衛門風呂の中で誕生。

生んでもらったお風呂

海辺の古い木造家屋で、面倒見のいい動物たちに囲まれて育ちました。

- 犬のインカ

- 猫のマヤ

- この頃から薄毛

- ヤギのアステカ

通っていた幼稚園は、子どもの感性を伸び伸びと育ててくれるカトリックの園で、シスターや神父さんが温かい人だったのを覚えています。

私が教育分野に興味があるのは、この辺りの幼少期の記憶も影響している気がします。

朝の会のお祈りの時間、ゆらゆら揺れるロウソクの火を見ているのが好きだった

小学校に上がると、仲良しのにーにーねーねーが沢山できました。小規模校だったので、同級生は野生児のような男の子が1人だけ。何度か転校生の出入りもありましたが、基本的には2人で兄弟のように育ちました。

毎日、陽が暮れるまで海で走り回り、岩場にいる小さなタコを捕まえたり、秘密基地を作ったりして遊んでいました。

中学校に上がると同級生が増え、最大時は4人になりました

私は当時からかなりマイペースで、女の子同士のグループ行動にはついていけないような子どもだったと思うので、呑気な男友達と平和に学校生活を過ごせたのは幸せなことでした。(上下の学年はそれぞれ30人ずつくらいいたので、なんで95年生まれだけこんなに少ないのか、今でもなぞです)

授業中やることがなさすぎて(人数少ないので教科書の内容あっという間に終わってしまう)、山登りに出かけたり、学校の近くでピクニックしたり、海に遊びに行ったり、ベランダで昼寝したり、先生の車であちこちドライブにいったりと、随分と自由な学校生活でした。

当時の先生たちはみんないい感じにゆるくて、個性豊かなクラスを否定せず、対等に付き合ってくれる、ほんといい感じの大人ばかりでした。ありがたやありがたや。

小さな島の「選択肢の少なさ」が私を育ててくれた

私はもともと人前に立つことが得意ではない性格でしたが、小さな地域ゆえに、あらゆる学校行事・地域行事で代表挨拶や進行役を任される機会があり、下の子たちの面倒を見たり、チームのまとめ役をしたり、絶対入部の部活動では下手でもなんでもレギュラー選手、島全体から強い選手が集結する陸上大会では 飛べないし投げれないし遅いのに 当然のように学校代表選手、弁論大会では大きな声が出ないのに学校代表、団体行動とか慣れてないのに生徒会長、など色々な困難を経験するうちに、いつの間にか、苦手だったのに普通に出来るようになっていたこともありました。

当時は、嫌なことから逃げられない環境が恨めしくてよく泣いていましたが、今思えば、あの頃の経験のおかげで度胸がつき、広い世界に出て行くチャンスをもらったのだと感じています。

学校外の友人が出来たり、地域の大人や先輩たちに褒めてもらう・認めてもらう機会が増えたことで、地味でも、努力を続けていれば必ず見てくれている人はいて、頑張った分だけちゃんと自分に楽しいことや嬉しいことが返ってくるのだ」と、早いうちに知れたのだと思います。

本来は1人でぼーっとしている時間が長いタイプだった私は、大規模校で育っていたら、こんなにも多くの成長の機会・挑戦の機会は巡ってこなかっただろうと思います。

選べる選択肢は多い方が幸せだけれど、田舎の選択肢や多様性の少なさが、逆に子どもの個性を引き出し、可能性を広げてくれることもあるんですよね。

本気で打ち込める「自分の居場所」が見つかり始めたのもこの時期でした。

幼少期から習い続けていた八重山舞踊(沖縄県八重山諸島の郷土芸能)や、

石垣島の子ども演劇団体「オヤケアカハチ」での活動、

高校生の先輩や大人に混ぜてもらって夜な夜な公園で練習した島のストリートダンスチーム、世界中から同世代のウチナンチュが集まって自分たちのルーツについて学ぶJSTプロジェクトなど、

学校外・地域外の世界の面白さや、興味ある世界・特別な時間を共有できている仲間たちと 一つの目標に向かって打ち込むことの喜びを知った、大切な時間でした。

「鶏口となるも牛後となるなかれ」に納得した中学の卒業式。

これは中学の卒業式の日に母が話していて印象的だった言葉ですが、

リーダーのポジションで物事を成し遂げた経験があると、色んな立場の人の苦労や痛みを理解できるようになるし、自分への安心感や他人への信頼感、「世の中は楽しいものだ」っていう生きる上での精神的基礎力みたいなものが身につくような気がするよ。

「牛後」(大きな組織の一員)の経験をするのは、大人になってからでも、いつでもできる。

中学生くらいまでは、自分の存在を肯定できるような小さな成功経験をたくさん積んで、自我が確立されてきた高校生くらいからは “広い世界の中の小さな自分”という立ち位置を知るのも大事だね。

この順番が逆になると、「牛後」のポジションに慣れちゃって、自分が持ってる能力に気づくチャンスが減ってしまったり、相手の気持ちを考えてみる習慣が身につかなかったりするんじゃないかな。

みたいなことを言っていて、深く共感したのを覚えています。

私は幼い頃、完璧主義的な生真面目な一面がありました。自分への肯定感もなぜだかとても低かったし、他人に対しての許容キャパも小さく、少し生きづらい性格だったように思います。

物凄く心配性で、家族の帰りが遅かったり、飼っている動物たちの体調が悪くなったりすると、勝手に悲しい想像をして、隠れてシクシク泣いていたような子どもでした。

そんな私でも、成長と共に「大抵のことはなんくるなる(“なんくるないさ”という沖縄方言)。自分の人生は、いつでも自分でなんとかできるから大丈夫!」というポジティブさや、自分自身に安心感を持てるようになっていったのは、こども時代にこの「鶏口」の経験をたくさん積ませてもらったおかげだなと感じています。

スーパーハードな高校時代。

高校は、島に3つある高校(商業・農業・普通校)のうち、普通校に進学。全国大会1位を目指す「カラーガード部」と、「発展クラス」という受験を頑張るクラスに入りました。

高校は1学年6クラスあり、初めて教室に40人もの生徒が詰まっているのを見たときは「あんな近距離で人が座るなんて苦しそうすぎる・・」と衝撃を受けたのを覚えています。

毎日、発展クラスの早朝講座、八重山舞踊の稽古、演劇団体の稽古、部活の朝練・夜練、生徒会活動、地域行事やイベントでの舞台出演、青年会活動と、自転車の移動中にご飯を食べるような多忙な日々でしたが、仲間と好きなことに思い切り打ち込める生活は、楽しいものでした。

学校行事も大好きだったので、エンターテイナーとしての才能あふれる同世代が集結していた八重山高校は、とても刺激的で、幸せな思い出が沢山できました。

(写真を振り返り始めるとキリが無いんだけど、ついたくさん選んでしまう。)

今でも強く記憶に残っているのは、部活(カラーガード部)の全国大会での金賞獲得の瞬間や、

私にとって最高の学びの場であり、酸いも甘いも詰まった青春の場であった「アカハチ」の稽古や舞台で、仲間のみんなと過ごした日々のこと。

八重山舞踊の大舞台で、初めて1人舞いを任せてもらった日のこと。踊りの師匠や、地謡の大先輩たち、踊り手の仲間たち、先輩たち、後輩たちとの日々の稽古や、何気ない時間。

- 沖縄というルーツ・作品づくりに対する志がとても近かった踊り手仲間と、舞踊研究所の卒業の日に。

中・高時代の体育祭や音楽祭、文化祭、舞台祭なんかで、リーダーを任せてもらった作品が、いい感じにみんなの心を1つに繋げたときのこと。同級生、先輩、後輩たちと、わいわい練習した日々のこと。

- 舞台祭

- 八重高祭

- 仮装パレード

- ダンス発表会

そんな特別な時間は、やっぱり心にずっしり残っていて。あの頃に一緒に過ごした友達や、アドバイスをくれた大人の存在は、卒業後も、人生に大きな影響を与えてくれる存在になりました。

芸は身を助く、というの言葉の通り、踊りやダンス、芸能やイベントが好きだったからこそ経験できた出来事、出会えた人、もらったチャンス、学べた物事は、私が一生大事にするだろう宝になりました。

「感動体験が子どもを育てる」という、沖縄の舞台演出家・平田大一さんの言葉を、身をもって噛み締めていた日々でした。

語学留学や、演劇団体での海外公演など、国外での本格的な長期滞在を初めて経験したのもこの時期で、価値観の多様さや、文化の違いの面白さ、世界の広さを実感しました。

- アメリカ留学

- ホームステイでお世話になったホストファミリーと

- 白保の青年会アンガマー

- 郷土芸能部の派遣

経済的な余裕があったわけではないと思うのに、色々やらせてくれて、あちこち行かせてくれた両親に、心から感謝です。私も、島の子どもたち・後輩たちに、広い選択肢を見せられる存在であれるよう頑張ろう、と背筋が伸びます。

人生で大事なことは、全て島が教えてくれた。

長っ々とすいません。でもせっかくの機会だから、もうちょっとだけ。

私は、生きる上での力は幼少期に全て教わったと思っていて、島の大自然や、穏やかな時間の流れ、土臭い文化、逞しい精神、島の歴史が教えてくれること、風土の美しさが染み込んだ伝統芸能、大人たちの温かさ、「許す文化」の中で育ってきた友達たちのゆるさが、私の人格形成に深く影響していると感じています。

雨上がりの畑に漂う土の香りの気持ちよさ、潮のにおい、獅子をまわす三線の音、道路に寝転んで見上げた星空の広さ、夏の夜の冷たいアスファルトの心地よさ、ぬるい空気、

真っ暗な海で波の音を聞きながら語り合った記憶、浜で見上げる月の美しさ、御嶽で輪になって歌い踊り明かす豊年祭の夜の、あの不思議な熱気と一体感。

島唄の言葉の美しさ、おばーたちのこねり手、方言の響きの心地よさ、そんな全てが好きで、石垣に生まれてよかったなぁとよく思っていました。

家族や友人と、日常的に人生についての話ができたことも、とても幸せなことだったように思います。

一時期、実父のアル中問題や、両親の離別、引越し、母の体調不良、慣れない義父との同居などで精神状態がふわふわしていた時期にも、友達や周りの大人たちがずっと近くにいてくれたから、いまの私が在るのだと感じています。家族のように面倒を見てくれた沢山の方々に、感謝しています。

島の空気は言葉では伝わらんので、祭りの写真も載せます。

18歳の春、期待と不安を胸に東京へ

八重山高校を卒業した2014年の春、早稲田大学に進学するため上京しました。

島から東京へ向かう飛行機の中で、空港まで見送りに来てくれた友達や先輩・後輩・家族・恩師からの手紙を読んで、1人声を抑えて泣いたのを覚えています。

右も左も分からぬ中で入学した大学は、面白い人や素敵な場との出会いがたくさんあり、”井の中”で生きてきた私が”大海”を知るための、いい学びの場でした。

高校時代、進路を決め兼ねていた私に、「早稲田」「東京」という場所を教えてくれたしゃしき先生、本当にありがとう。

大学1年生時代は、やってみたいことが多すぎて、バイト4つ(塾講師・ブライダルスタッフ・フレンチビストロ・料亭の仲居さん)と、

サークル2つ(ストリートダンス・ジャズダンス)を掛け持ちしていて、校外でも興味のあるイベントやコミュニティに飛び込みまくっていました。(当然忙しすぎて うまく両立できず、迷惑もかけてしまってたサークルの先輩方とか同期とか、申し訳なかったです)

たぶん地元恋しい気持ちがいつもどこかにあったからだと思いますが、八重山の同級生と「ふぁむれうた」という八重山芸能のユニットも組んで、都内の沖縄料理屋やイベント会場でライブ活動もしていて、毎日踊るために働いてるような、もう勉強は2の次の、学生生活でした。

東京は島に無いものばかりで、新鮮でとても楽しかった反面、今まで打ち込んで来たことや人間関係が1からスタートになり、自分が何者でもない感覚や、居場所が定まらない感じが不安で、夢中になれるものを探し求めていたんだろうと、今になって思います。

大学の勉強は、目的なく学んでいたので主体的になれず、「このまま4年間を過ごしてしまっていいんだろうか」と焦ってただ不安ばかりが募り、当時から関心のあった「場づくり」「教育」「地域」などのキーワードを軸に、色々な社会人と出会えるイベントに顔を出していました。

大学1年生の秋、休学を決意

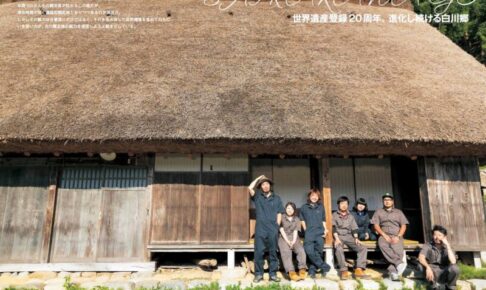

そんな自分探しをしていた時期にご縁があったのが、岐阜県の白川村でした。

当時は「白川郷」という有名な場所のことも知らず「地域おこし協力隊」という仕事についても無知で、「休学」の選択肢なんて考えたこともありませんでしたが、「何か面白い挑戦がしたい!情熱を持って取り組めるものが欲しい!」と思っていた私にとって、白川村でのまちづくりの仕事はとても魅力的で、勢いで飛び込んでみたんです。

諸々の応募条件を満たしていない中、倍率も高かったのでダメ元で挑んだ選考でしたが、まさかの採用の連絡を頂き。次の日には大学に休学届けを提出して、大学1年生を終える3月に白川村に引っ越しました。

協力隊仲間と。任期の入れ替わりのずれでもう1人が写ってないけど、いい先輩方と出会え、いろんな世界の人と関わらせてもらえた仕事でした。

白川村でやっていた仕事について

2015年の春に白川村地域おこし協力隊として着任して、3年が経った2018年の春、協力隊の任期を終えました。

任期終了後は、予定通り東京の大学に復学することはせず、引き続き村に残って協力隊時代の先輩の会社「一般社団法人ホワイエ」に就職して、行政と連携した移住のコーディネート業、ソーシャル大学の立ち上げ・運営、村内外でのイベントの企画運営、村の教育施設でもある合掌家屋や移住体験住宅の管理活用など、それまでの経験も活かせる仕事を経験させてもらいました。

▽ こんな会社にいたよ ▽

▽ こんなことをしてたよ ▽

自分らしく生きていたい人の学びの場 「白川郷ヒト大学」

地域発信の面白い学びの場を作りたくて始めたソーシャル大学。白川村全体がキャンパスの、誰でも学生になれる大学です。地域課題をポップに解決していくことや、都市部の若者が地域に関わるきっかけを作ること、地域の若者の新しい挑戦の場を作ることを目指しています。地元の沖縄県石垣島と、ご縁が繋がった三重県尾鷲にも拠点が増えたよ!

シェアハウス「やまごや以上ほしぞら未満」と1棟貸し「だいだいどころ」

白川村の暮らしに興味がある方や、自然豊かな場所で創作活動をしたい方に向けて、お試し移住住宅の運営をしています。「自分らしく生きる」選択肢のひとつとして、この土地の生活を楽しむ人が増えて、もっと多様性の広い村になっていくといいな、と勝手に思っています。お気楽にお問い合わせください。

地域リーダー育成講座 「かやっこ劇団」

地域リーダーの育成を目的に、村の小中高生を対象に白川村の歴史を題材にした舞台づくりをしています。子どもたちが心豊かに自由に育つための学びの場の選択肢を増やすこと。子どもたちが 多様な出会いを通して 広い視野と自分らしく生きる力を獲得していける場を育むことを、目指しています。村内外での公演や舞台出演、他団体との文化交流、学生団体の合宿受け入れなどしています。

村民が主役のフリーペーパー 「そんみんし」

白川村の「ヒトが主役」のローカルマガジン。村の暮らしの魅力を外の人に伝えるだけでなく、地域で志高く生きているヒトの姿・熱い思いを、地元の若者に伝える翻訳媒体でありたいと思っています。

今日も全開 「やまよの家」

白川村の端っこにあるお家(当時の自宅)。住み開きのようなことをしていました。誰もが自分らしく生きること、ホッとできる場所を増やすこと、多様な生き方・価値観と出会うこと、1人1人の心の許容度が広がること、人や土地の魅力が 温度感のある交流をもってシェアされること、しんどい状況の人が誰でもいつでも使える駆け込み寺的な場所が増えること、などを思い描きながら運営していたよ。今帰ってきている地元石垣島でも、いつか何かこういう拠点づくりしたいな。

その後のことはこちら↓

24歳の冬、交通事故をして脳の機能障害をもったよ

2020年1月30日、当時住んでいた岐阜県白川村の自宅の近くで単独の交通事故をおこして、頭や体全体を強打したことで、高次脳機能障害という脳の障害と、体の数カ所に運動失調などの軽度の身体障害が残りました。(事故状況は人通りの少ない道でもう暗くなる時間だったので目撃情報がなく、積雪でスリップ跡も確認できず、事故の詳細な原因などは不明)

頭も体も、以前のように出来なくったことはたくさんありますが、この経験をしたから初めて気付けたことや、いま学べていることを大切に、少しづつ自分を再構築しながら、新たな人生を作っていきたいです。

人生いつなにがあるか分からないからこそ、今日も後悔の残らぬよう、周りにいてくれる方々に日頃から愛と感謝を伝えようと思いました。みなさま、いつもありがとうございます🙏

▽ 社会復帰はじめてからの回復状況のこと書いてます▽

最後に、今後の目標も少し。

今の目標は、自分が長く幸せに続けていけそうな生き方・働き方を、見つけていくことです。

まだまだ上手くできないことだらけですが、またいつか子どもの成長の場に関わりたいなとか、大事な人とゆっくり話す時間や心の余裕を持って過ごしたいとか、自分の心も人の心も動かせるような仕事をしたいとか、近い関係性の人を1番に大事にして生きていたいとか、お世話になった人や地域に恩返しを始めたいとか、そういう小さな夢を、1つ1つ実践していこうと思います。

私の状況や目指す未来は、これからも少しづつ変わっていくと思いますが、ひとまず今は、地元石垣島と心のふるさと白川村でもらった沢山の愛を世の中に還しながら、大切にしたい人やものに心を込めて向き合って、自分なりの豊かさを信じて生きてみようと思います。

おまけ | よもぎ という名前の由来について。

よく人に訊かれるので、母に確認してみたところ、

食べものになって人を満たしたり、薬草として傷や病を癒したり、百草となって人の心身の不調を整えたり、目立たないところでいつも人の役にたっている。

だから、そんなヨモギの葉っぱのように、どんな場所でも深く根を張って、人を幸せにできる子になってほしいと思ってつけたよ。

とのこと。当時母がヨモギを使った民間療法やマクロビの料理にはまっていたことも影響しているそうです。

ちなみに、ヨモギは沖縄の方言では「フーチバー」、白保村の方言では「ヤチフチ」と言い、ヤギ汁・牛汁に乗せて食べたり、熱出した時に揉んで体をさすったり、傷口に当てて止血したり、お灸として使ったりします。白川村でも、草餅や天ぷら、薬草茶など、人の生活の中でよく見かけます。

名に恥じることなく、ゆっくりでも成長を重ねて、生きていきたいです。魂にしっくり来る名をありがとう。

なっがい自己紹介、最後まで読んでくださった方へ、ありがとうございました!