今日は、ここ最近気になったトピックについて、備忘録までに書き留めてみようと思う。

目次

「ヤバいは思考停止、エモいは感性の腐敗」

これは、「2018流行語 “エモい” は感性も語彙力も低下させる」という記事の中にあった一文。

今年の10代女子の流行語で「エモい」という言葉が1位になったことに関する、問題提起の内容だった。(以下、本文より抜粋)

思考のチャンスを「ヤバい」で失い、感情表現のチャンスを「エモい」で失う。

嬉しいときも、悲しいときも、切ないときも、エモい。

問題が起きている状態、期待を超えた状態、予想外である状態など、全てをヤバいと表現する風潮。

せっかく先人たちが感情を表すためにつくってきた言葉の人格をなくしてしまうのは罪だなぁと思うのだ。

コミュニケーションの精度は言語化能力で決まる。それにおいて便利な言葉に甘んじ、語彙力を自ら退化させていることに気づいて欲しい。

この意見に対して、うーん、私はそうは思わないな、と思った。

美しい日本語が失われてしまう、若者の語彙力やコミュニケーション能力が低下してしまう、という筆者の嘆きも分かるけど、「新たな言葉が生まれる」って、純粋に楽しいことなのになぁと思った。

新時代の表現方法が、必ずしも過去の表現方法を殺すわけじゃないし、「ヤバい」や「エモい」が、奥ゆかしい伝統的な日本語を否定しているわけでも、全くない。

「新しいもの」が、意図的に「古き良きもの」を排除しようとしている場合は、問題提起が必要だと思うけど、そうでなく両立してるだけなら、必ずしもその2つを対立構造的に批判することはない、と思うんだよね。

時代と共に、新たなものが生まれ、古いものが朽ち、使われる言葉や物事の価値が多様に変化していくのは、当然で、必然だとも思うんだけど、

本当に美しいもの、価値あるものは、きちんと残っていくし、若い世代にも引き継がれていくものだと思う。

そして逆に、瞬間的な流行りとして消費されるものは、あっという間に消えていくと思う。

私は、「エモい」というような言葉は、ミレニアム世代にとても合った独特の感性の表現方法だと思っていて( “激おこプンプン丸”とかの造語とは、また違う文化だと感じてる。上の年代の人から見たら一緒かもしれんけど・・・)、

自分たちで言葉を作り出して、新たな文化を楽しんでいる若者が沢山いる現代の風潮は、自由な感じですごくいいなと思ってる。

そして同じように、古い日本語表現や方言を学ぶのも、私はとても楽しくて、

「たおやか」とか「珠玉の」とか「麗しい」とか「艶やか」とか「しなやか」とか「儚い」とかの昔ながらの日本語の表現は、綺麗で大好き。

「小春日和」とか「たそがれ時」とか「しみじみ」とかの表現も、温かくて好き。

古きものも、新しきものも、それぞれ独立した文化として共存して、認め合えればいいし、それが嫌なら無理に干渉しあわなければいいだけだと思うんだ。

今、スマホ1台でどこへでも音楽を持ち歩ける時代にも、レコードが残っているように。

便利で高性能なカメラを持っていても、あえてフィルムカメラを使う人がいるように。

ネット配信で映画や舞台や音楽ライブを楽しめる現代にも、映画館や、劇場や、ライブハウスに、人が集まるように。

文明が進歩するというのは、純粋に「楽しみ方の選択肢が増える」ということ、だと思う。

守るべきものは大切に引き継ぎながら、新たな風を受け入れて理解しようと学び続けることで、人間は成長するし、世の中も進歩するんだと思う。

そしてこれは、言葉に限らず、今私たちの周りで起こっている観光開発とか、基地建設とか、生きかた働きかたの話にも通づるマインドだなと思う。

食わず嫌いして、むやみやたらに否定し合うのではなく、お互いの声や文化に耳を傾けあって、その空気感に実際に浸かって、歩み寄ってみた上で、対話をする大切さ。

まあ、時間とともに古きものが失われていくのは、いくら抗っても仕方ないところもあるんだろうけど。

あと、記事では、言葉の変化が若者の語彙力低下やコミュニケーション能力低下の「原因」だとして書かれていたけど、それは直接的な原因じゃないよなー、と思ったよ。

むしろ、言葉の変化自体が、今までの教育とか社会が作り出した、「結果」だよね。

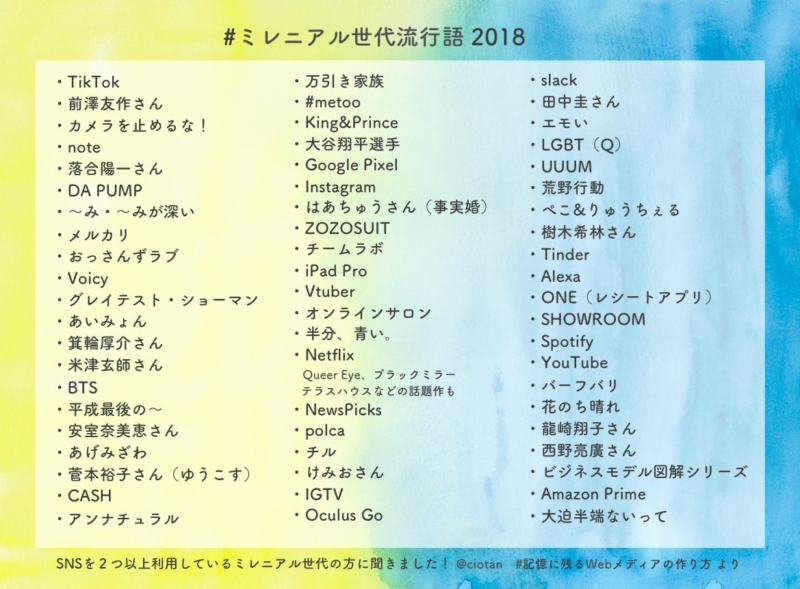

SNSを使うミレニアル世代が選ぶ、2018年の流行語とは?

こちらは、私が愛読している塩谷舞さんのnoteマガジン「記憶に残るWebメディアの作り方」から、11月末に配信された記事。

下の画像の一覧は、「ミレニアル世代で、SNSを2つ以上使っている人」が回答した、上位60位の流行キーワードが書かれている。

TikTokとか、前澤友作さんとか、カメラを止めるなとか、noteとか、落合陽一さんとか、DA PUMPとか、メルカリ、おっさんずラブ、Voicy、グレイテスト・ショーマン、あいみょん、箕輪厚介さん、米津玄師さん、BTS、「平成最後の~」という言い回し、安室奈美恵さん、あげみざわ、ゆうこす、CASH、とかとか・・・。

分かりみが深い結果でしたね。(この言い回しもトレンド入りしてましたね。)

記事の後半の有料ゾーンでは、「1つの業界で干されても生きていく世界がある」という二足のわらじの強みについてとかが書かれていて、もう、ものすごく、共感だった。

あとは、文化と経済の両立の難しさとか、アートと商業の両立の難しさとか。

(以下、一部抜粋)

セルフブランディング全盛期のこの時代、声の大きい人が目立つけれど、目立たないながらにも素晴らしい営みをしている人は沢山いて、本当に良い作品は、目利きが見つけて、ちゃんと世の中に引っ張り出さなきゃいけない。

(中略)素直な人間の心を持ったままで、表現者として、資本主義社会の中で立場を確立させていくことの難しさ。資本主義のルールの中で勝つためには、資本主義の攻略法を見つけなければいけない。それは「人間の心」をむき出しにしていると、難しかったりするんですね……。

しおたんマガジンは本当に有益なので、興味ある人にはぜひぜひオススメするよ。

彼女の運営する「milieu」というオウンドメディアも、最高にクールでキレキレで気づきが多くて、でも伝え方はとてもソフトで優しくて、めっちゃ勉強になります。

「ただ、きく。」という難しさ。

これは、「ただ、きく」から始まったいくつかのことという杉本恭子さんのnoteから。

ほうっておくと、相手の発言をバサバサ切り刻んでしまう“自分”の価値観や都合から、できるだけ離れようとしながら「ただ、きく」をする、ということを覚えた。

インタビューは、その後に記事を書くという目的があるから、どうしたって方向性を持ってしまう。「ただ、きく」は、聞き手側からのコントロールをなるべくなくそうとするから、目の前にいる相手に集中できるし、相手もまた自分の語ろうとすることに集中できる。ただそれだけで、聞くことからまったう違う風景が見えてくるのだ。

分かる分かる〜 と自分を省みながら読んだ。

「人間って、宇宙やな…」って言葉も、めっちゃ共感した。

自分自身を聴く、そして相手を聴くために、「ただ、きく」のワークショップの場、私も開いてみたいと思った。近々、やってみようかな。

西村佳哲さんの「インタビューのワークショップ」も参加してみたいなあ。

愛の配りかたとか、持ってる愛の総数って、人それぞれだよねって話。

これは、あかしゆかさんのnote「愛の総量と、その愛の配り方」から。

「たとえば愛をお金にたとえるとして、人が持つ愛の総量が1000円やとしたら、その1000円をどう配るかって人によって違うやん」

「誰にも1円も配らずずっと握りしめておいて、運命の人に出会ったらそのまままるっとその1000円を渡すタイプとか、こだわりなくいろんな人に10円ずつ配るタイプとかさ」

(中略)・・・でも、「人が持つ愛の総量が1000円」というその仮定自体がおかしかったんだなあ、ということに気がついた。愛というのは、そもそも人によって持ち合わせている総量が違うのだ。

それはきっと、生まれ育った環境によって「もともとの量」も違うだろうし、誰かから愛を受けることで増えたり、誰かに裏切られることで減ったりもする。

そして人間関係がしばしば「複雑」だと言われるのは、愛の総量が違うことによって生まれるその「1円の価値」の差からくるものなんだろうなあ、と、ふと思った。

ああ分かるな〜と思った。恋愛でけだなく、全ての人間関係において、相手の愛の「1円の価値」を知ろうとすることが大切なのだと思う。

人によって愛の総量がちがうということ。自分にとっての「1円の価値」が、誰かにとってのそれと同じ価値ではないということに、向き合うこと。

そして多分、愛の総量はただ多ければ多いほどいい、というものでもないということ。いろいろ考えさせられました。

みんなはどんな愛の配りかたしてますか、って聞いてみたい。

発信を全身全霊で肯定してくれるひとって、貴重だよね、って話。

これは私が大好きな「灯台もと暮らし」というメディアを運営している鳥居さんの、個人ブログ「隠居系男子」の「愛 という関心が、今いちばん求められている。」という記事より。

「感動よりも”嫉妬”が先立つ時代だからこそ、素直に感心できるひとが求められていくよね」っていう言葉が、とても共感できた。

その理由はたぶん、みんな不安なんですよ。

発信なんかしなければ、不安なんてものは存在しなかった。

マスメディアの一方的な発信に笑い、怒り、涙するだけで良かったはずなんです。

でも、良くも悪くも、今はみんながSNSを中心に発信する世の中になってしまった。

そうやって、発信するようになると「それがどのように受け止められているのか?」不安になってしまう、それはもう人間の性です。

現代のように、国民総クリエイター化すればするほど、「愛」という最大級の他者への関心が、より一層価値のあるものになっていくということなのでしょう。

鳥居さんの文章はいつも、思考が綺麗に整ってて、伝えるのも論理的で分かりやすくて、すごいなぁ・・・と思う。男性的なロジカルさも女性的な柔らかさもあって、そういう文才って、才能なんやろか。

4年前につくった事業計画の、お守りの利き。

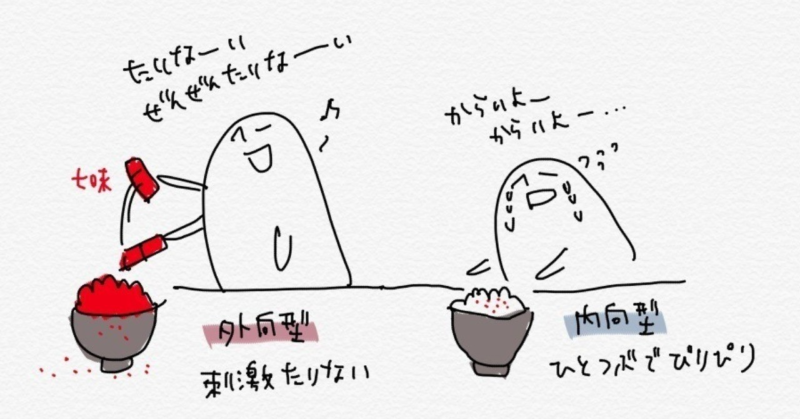

これは、白川郷ヒト大学でもお世話になってる「流動創生」の荒木さんの「内向型の言い訳と戦略と友人への手紙」というnoteより。

やっぱり、荒木さん文章とても上手やなあって思った。あとイラストも、めっちゃかわいい。

内向型の特徴はいろいろあって、アウェイが苦手とか冷え性とか(著者によると、内向型の人は副交感神経が強いとかでそのへんの関係みたい)、確かに確かにというポイントは多いんですが、一番しっくりきたのが「外からの刺激を受けすぎるとしばらく引きこもる」という性質。

外向型は、自分の外側の世界にエネルギー(刺激、情報)を求めるので、外に取りに行っては枯渇してまた外にとりに行く、という動き方をするそうです。

(中略)七味のかけ方みたいだなと思ってます。

外向型は「辛い物好き」。辛い物を良く食べるのである部分舌がマヒしていてあまり辛みを感じない、だから七味をどんどんかける。一方で内向型は「辛い物苦手」、ほんのちょっとかけただけで「うわー辛い辛い」って大騒ぎになるので七味もほんのちょっとしかかけない。ある意味、刺激の「燃費が良い」。

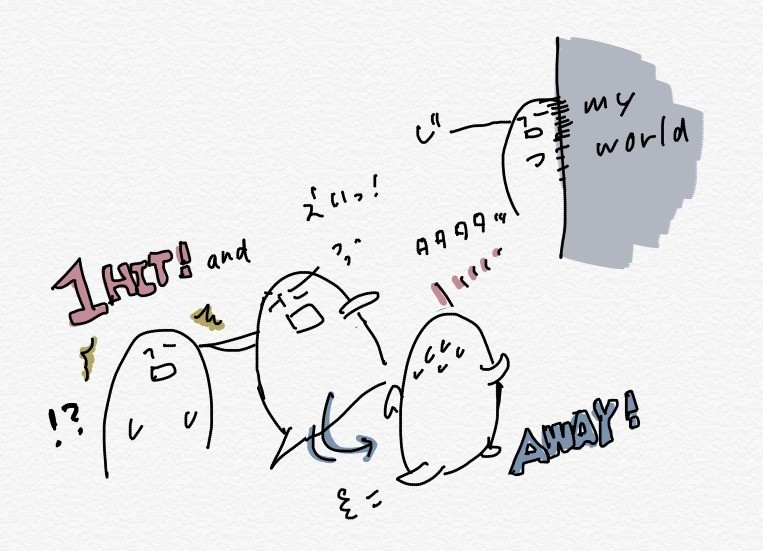

(中略)内向型で「もっと動かなくちゃ…うぅ」とフラストレーションをかかえている人はやっぱり多いと思う。

著者は、内向型も外の世界に出なきゃならない局面があり、その場合はヒットアンドアウェイ方式で「すぐ引っ込めばよい」と言ってます。陰からだだだっと走っていってえいっとタッチしてまた陰に逃げ帰る。それでいいと思うとだいぶ気が楽になります。

最後に書かれていた

「疑念を野放しにせず、誰かと出会った瞬間に自信をもって伝えるのに必要なだけの基盤をきちんとつくりこんでいくこと。4年前つくった事業計画のお守りの利きが悪くなってるのは前から感じていたので、きちんと新調したいと思います。」

という言葉が、そっくりそのまま、私の胸にどしんときました。

同じ環境に長くいて、何度も同じことを聞かれて、何度も同じことを説明して、数年前の自分の感覚とか思いを反復する日常に慣れてしまうと、自分でも気づかんうちに思考が停滞しちゃいがち。

過去・今・未来。自分の大事にしたいことはどんどん移り変わるんだから、定期的に、進みたい方向性とか今やってることとか、いるべき場所とか、まっさらから問い直して見つめ直さなければ。

島に帰ってくる理由や、やりたいことに挑戦するきっかけを、ヒト大で作れたらいいね。

これは、八重山ヒト大学のメンバーたちと、この間のミーティングで話した内容。

16人で動き始めて感じてるのは、まずは内側にいるメンバー1人1人が「やってみたかったけど、1人じゃできなかったこと」を口に出して、みんなに共有して、チームの力で実現していく、というサイクルを繰り返していくのが、大事だということ。

誰しも、遠い存在のインフルエンサーの言葉に、共感して啓発はされても、そこから実際に1歩踏み出せる人は少ない。

でも、身近な友達の言葉や行動には、どうしてもすごい影響を受けるものだと思うから。

八重山ヒト大学で「誰もが好きなことに挑戦ができる土壌を作ろう」「互いの思いを語り合おう」と掲げてる以上、

まずは実際にメンバーである自分たちが「やりたいことを口に出して、語り合って、行動に移す」ということを、体現していくのが1番だなと。

この「【Polca企画】1週間で目標金額達成で思うこと」という記事では、八重山ヒト大メンバーの1人、アメリカ在住のかずなりが、先日実際に自分の「やりたい」にチャレンジした際の様子が描かれてます。

この企画があったから「やりたいこと、やろう」の流れがメンバー内でも出来てきた感じがする。

先日開催された、ヒト大アメリカキャンパスミーティングの様子。

(以下、かずなりの記事より抜粋。)

色んな方と繋がれた、考えを共有できたことが今回の一番の収穫

今回の企画を通してほんとにたくさんの方と連絡させてもらいました。

- 企画の相談(これまでにこういった企画をやったことある方へ)

- Instagram,Twitterの運用方法

- 取材者との密なやり取り

その中で、島に対する想いとか、僕の記事に関するコメントとか共有することができてほんとに嬉しかったし楽しかった。

実は、日本時間合わせてSNSの投稿もしていたから超睡眠不足の1週間だったけど、そんなのどうでもよくて、ただ、この時間を、考えを共有できている、このLine, twitter, Instagram がすごい楽しかった。

(中略)

僕らでできる範囲は限られていて、もっともっとみんなでできるといいね、と。

島に帰ってくる理由が、

新しいことやる理由が、

ヒト大だといいね、

言い訳があるってことが大事かもね、と。

小さな企画が、ヒト繋ぎ、ヒトを動かしていることに

感動して結局眠れない、

夜中2時(日本時間19時)のウネカズナリでした。

ヒト大という小さな箱がきっかけとなって、こういうアクションが生まれて、人の心が動いたことが、私はとても嬉しかった。

かずなりの記事、思い詰まった良い記事だったので、ぜひ多くの人に読んでほしー。

ちーかーねーねーと語り合ったこと。

この間の帰省中、ある研究会に声をかけて頂いて、パネラーとしてヒト大の話をさせてもらったんだけど、その現地視察の竹富行きの船の中で、千花姉と

「自分の弱いとことか、出来ないこととか、知ってもらった上で関係性を築けると、すごく楽だよね」

みたいな会話をしたのが、なんとなく心に残っていて。

仕事でも、お互いの得意なことよりも、まずはダメなところや、だらしないところを認め合えた上で、それでも成り立つような関係でいられる相手を大事にしたいなと、改めて思った。

(過去に呟いた内容もちょっと似てたから貼っとく)

仕事でやり取りをしている相手が、業務連絡の最後にちょこっと季節の話を添えてくれたり、日常の暮らしの様子を写真で伝えてきてくれたりすると、嬉しくなる。メールはどうしても硬い言葉が多くなるし、クライアントが会ったことのない相手だと尚更、その人の人柄や日常の雰囲気って分からないから。

— 前盛よもぎ (@yomo_mebure) 2018年9月14日

業務と直結しない言葉を共有することは、無意味に思える人もいるんだろうけど。

そんな仕事以外のやり取りを通しての方が、相手が多面性のある立体的な人間として温度感もって感じられるようになるし、仕事のコミュニケーションも柔らかくなって、一緒に作り上げる物事の質もグッと高まる感じがする。

— 前盛よもぎ (@yomo_mebure) 2018年9月14日

東京出たばかりの頃とか、「しっかりやんなきゃ」みたいな感覚が強かったけど、最近は常に頑張ってる状態で付き合い続けるのって疲れちゃうな、と感じるようになってきたし

積極的に弱さをさらけ出していく方が、良い感じに肩の力が抜けている友人と出会えたり、物事も色々と長続きしたりするなと分かるようになった。

ずっと走り続けられるタイプの人もいるけど、私はそうじゃないなという気がするし、定期的にプシュッと一息入れながらゆるゆるやる方が、豊かな生き方かもしれんと思うようになった。

休みたい人はゆっくり休んでいいし、頑張りたい人は思い切り頑張ればいい。それでお互い、そういう時期もあるよねって、認め合えたらいい。私は今、やるぞーってなってるから、楽しく頑張るけど、自分の言葉が、誰かをしんどくさせてしまってたら悲しいなと思う。休みたい時はどんどん休むべし。

— 前盛よもぎ (@yomo_mebure) 2018年9月14日

「ヒト大」って「人間サイズ」って意味もあるね、って尾鷲メンバーとも話した。

人間臭さ、人情味とかを感じられるものって、なんだか愛着持てるから、ヒト大もそんな場になれたらいいなと思う。

あと、これも同じくちかねーが言ってた「私らは、意識高い系ではないと思うけど、あえて言うなら意識深い系かもしれんね」って言葉も、良い感じやなと思った。

意識高いってのは何かしらのテーマに感して凄く情報感度が高かったりプロ意識があるってことだと思うけど、

私らは別にそんな崇高なスタンスで動いてるわけでなく

ただ生まれ育った地域への思いが強かったり、人と対話するのが好きだったり、小さな「好き」の気持ちに向き合ってるだけなのだと思う。

— 前盛よもぎ (@yomo_mebure) 2018年11月30日

高く高く、広く広く、よりも。

まずは、深く深く、いきましょね。

コメントを残す