さっきシェアした塚越暁さんの「原っぱ大学」のその後の記事も、とてもよかったのでメモ。教育に興味のある人にはぜひ読んでみてほしい。

>>>

子ども、教育…。何となく自分の興味はそのあたりにあると思っていたけど、自分が一番大切にしていることは、教育ではなく、遊びから得られる“学び”だということにやっと気づいたんです。

教育という分野に飛び込んでみて初めて、学校という場に窮屈さを感じて、僕の興味が“教育の現場”にはないことに気づいたんです。

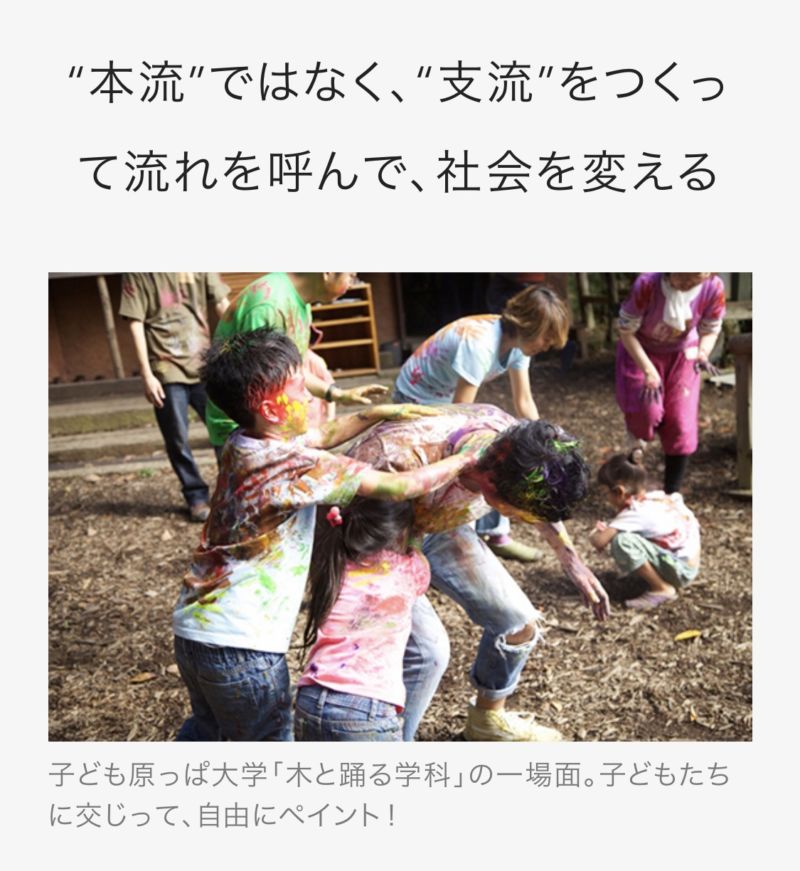

川の流れを変えるのに、大きな川そのものを変えようとしても変わらない。それよりも支流をつくって、その支流に流れを呼び込むほうが、流れは変えられるのではないかと。

教育システムに疑問はあるけど、変えようとするのは時間がかかるし、ステークホルダーも多いし、慣性が大きく動いているので、そこを変えるのは大変なこと。それよりは支流をつくることを考えるほうが、自分自身が気持ちがいいし、楽しいなと思って。

>>>

イベントで収入をつくるイメージはついたんです。でも、イベントを年間何十本も実施して、それで稼ぐのは何か違う。何かというと、「イベント屋さんになりたかったんだっけ?」ということと、イベントは労働集約型で、単純に疲れちゃうというのと。

そこで「自分は何屋なのか」をもう一度考えた。自分ひとりで悩んで悶々としていたけど、同じステージにいる彼らと、「次は何をやる?」って話していくうちに、マイルストーンが明確になって、タスク化されていく感覚があって。

そしたら、俺はやっぱりイベント屋ではないなと。でも、この価値を広く届けたい。だから、体験という“コト”を、家庭に届けたらいいんじゃないかと思った。

よく分かるなあと思った。この塚越さんのプロセスは、自分らしく働きたい人誰もが通る道だと思う。

私も自分のやりたいこと、やるべきこと、言葉にして、実験して、少しずつ進んでいこう。

コメントを残す